发布时间:2022-04-05

浏览次数:1079

中国画所谓诗书画的结合,应是指内涵的相互渗透和包容。“诗中有画,画中有诗”,主要是指诗中有画意,画中有诗味,并非要给作首诗来注释,也并非要给诗配画去图解。书法入画也是指画的用笔应含书法意蕴,并非仅仅指用书法题画。

一、书法同源:二者内涵天然相通

画一手好画不易,写一手好字更难,工画者必善书。中国绘画与文学的结合,中国绘画与书法的融合,是形成中国绘画传统的因素之一。

唐代张彦远在论述书法与绘画的相互关系时说:“夫象物必在于形似,形似须全其骨。骨气形似皆本于立意而归乎用笔,故工画者必善书”。说明中国画的笔墨除象形外,讲究运用书法于绘画。

张彦远和《历代名画记》

近代知名书画家石鲁进而阐明:中国画以书法为基础,就决定了笔墨问题,决定了章法问题,以至于各种各样的结构,也就是造型,都要随之而变异。

书法与绘画的结合,自汉代末蔡邕以来,到宋代文人画讲究题跋,要求既有一手好画,还要有一手好字,而且将书法(题跋)纳入画面,成为全画的结构(布局)。

文人画家工诗善书,常在作画之时吟诗写字,诠释画意,抒发性情,自然将书法融入绘画中,形成个人的特色。

苏轼以行草的笔意画木石,文同以草书写竹,杨无咎画梅干则用飞白法。文人画开了诗书画结合的先河,这种画风成为以后中国画的主张,至今仍性而不衰。

善书多善画,其主要原因是书与画均系线条的韵律节奏,关键在于用笔。

作画时人物用“描”,山水用“皴”,花鸟用“勾勒”,而描、皴和勾勒,都是笔运动所成的线条。“曹衣出水,吴带当风”。

吴道子《八十七神仙卷》

曹不兴善用铁线描.挥扫躁硬,富有阳刚之美;吴道子善用兰叶描,裁构飘逸.富有阴柔之美。寓刚健于婀娜,行婉媚于劲遒。相反相成.谐和无问,尤为上乘。

作书时,点如高山坠石,画有起止波折,中锋用笔在平面中追求立体,类似雕刻;集点画而成字,每字须有重心,各部均有安排,结构紧凑,配合适当。

中国画的技巧主要在笔法,千百年来已形成一套程式,历代画家对这种程式的运用,都有自己独特的发挥,“引书入画”即是如此。

“书画同源”、“书画相通”,是指写意画与书法的关系而言,其津要在“写”、“意”二字上,写者笔法韵致,意者意象构成,书与画都有共同的追求。

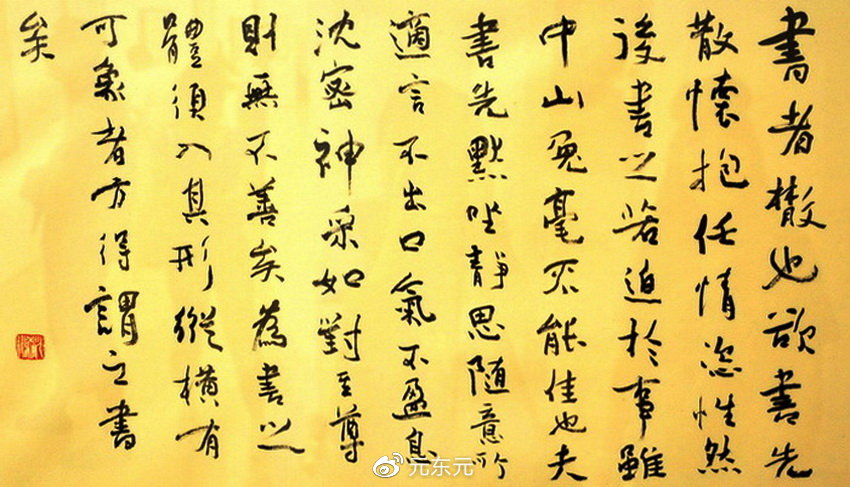

沈鹏书法:录蔡邕《笔论》

擅长“引书入画”者,其作画如写字,笔法多变,线条灵动,不拘于“以飞白写石,以八法写竹”之古训,书法讲究结构,二者的内涵天然相通。

做一个譬喻,一字如一人,有主体,有肢体,伸展自如,故写字亦如造像,讲究形式变化,而不囿于固定的框架。书法入画,“融合然,诉诸形象”,状物表情,其趣味自然不凡。

二、书法入画:诗书画同属一个境层

中国画特具美感,是建筑的形线美、音乐的节奏美和舞蹈的姿态美的融合,倾向抽象的笔墨表达人格心情与意境,画法上不重具体物象的刻画。

中国画既超脱了刻板的立体空间、凹凸实体以及光线阴影,于是它的画法乃能笔笔灵虚,不滞于物,而又笔笔写实,为物传神。

唐志契《绘事微言》中有句云:“墨沈留川影,笔花传石神。”笔既不滞于物,笔乃留有余地,抒写画家自己胸中浩荡之思,奇逸之趣。

《绘事微言》

书法入画是中国画的一大特点。中国特有的艺术——书法实为中国画的骨干,各种点线皴法溶解万象超入灵虚妙境,而融诗心、诗境于画境,则是中国画的又一特点。

中国乐教失传,诗人不能弦歌,乃将心灵的情韵表现于书法、绘画。

中国画以书法为骨干,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一个境层。

书法尤为代替音乐的抽象艺术。在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境,而并不觉其破坏画境,这也是中国画应予注意的特点。

中国画运用笔勾的线纹以及墨色浓淡直接表达生命情调,透入物象的核心,其精神简淡幽微,洗尽尘滓,独存孤迥。

陈子庄(石壶)简笔国画山水艺术作品

唐代批评家张彦远说:“得其形似,则无其气韵。具其彩色,则失其笔法。”遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法。“超以象外,得其环中”,这是中国画宋元以后的趋向。

中国画自有独特的宇宙观与生命情调,一贯相承,至宋元山水画、花鸟画发达,它的特殊画风更为显著。

中国画以各式抽象的点、线渲皴擦摄万物的骨相与气韵,其妙处尤在点画离披,时见缺落,逸笔撇脱,若断若续,而一点一拂,具含气韵,以丰富的暗示力与象征力代形象的写实,超脱而雄浑。

中国画的主题“气韵生动”,就是“生命的节奏”或“有节奏的生命”,后来成为中国山水花鸟画的基本境界的老庄思想及禅宗思想,也不外乎于静观寂照中,追求返于自己深心的心灵节奏,以体合宇宙内部的生命节奏。(下篇待续)

Copyright © 2022 中国书法协会 All Rights Reserved. 北京神州控股有限公司 技术运营

400-133-5156

微信二维码